issue 11

関東の名湯鬼怒川温泉の魅惑を紐解く。

鬼怒川温泉の歴史

鬼怒川温泉の開湯は、元禄4年(1691年)、江戸時代まで遡ります。川治周辺に住んだ沼尾重兵衛をはじめとする村民たちが、鬼怒川西岸に源泉のひとつを発見。そこが早瀬のそばだったことから「滝温泉」と呼んで湯浴みしたという説もあります。

宝暦元年(1751年)には、日光奉行が大猷院百回法会のあと、大名宿宿坊設置の許可を江戸幕府に願い出、滝温泉が日光寺社領となります。当時の日光東照宮参拝は、諸大名とその寺社にとって一大行事でした。滝温泉は、東照宮参詣の大名宿において、大名、武家、随行の高僧だけが入浴できる特別な温泉だったのです。

明治2年(1869年)になると、江戸期の寺社領制は撤廃され、滝温泉は一般に開放されるようになりました。その折、鬼怒川東岸に藤原温泉が発見され、滝温泉とあわせて「鬼怒川温泉」と命名されました。

「昭和2年(1927年)には下野電気鉄道(現・東武鬼怒川線)が開通。高度成長期を経て「関東の奥座敷」と呼び習わされる現在の「鬼怒川温泉郷」へと成長してゆきます。

芸術家の見た温泉リゾート地

日本最古のリゾートホテルをルーツにもつ鬼怒川金谷ホテルをはじめ、大正昭和初期の鬼怒川温泉郷はモダンな温泉リゾート地として名を馳せていました。鬼怒川には流行に敏感な文化人や芸術家も多く訪れます。

そのなかには、明治大正の新進芸術家が集結する短歌誌『明星』のスター的女流歌人、与謝野晶子もいました。

金谷観光グループ創業(鬼怒川温泉ホテル開業)の年でもある昭和6年(1931年)、栃木を旅行した晶子は11月27日から29日にかけて鬼怒川温泉郷に滞在します。そして、当時の最先端の温泉リゾート地をこんなふうに歌いました。

夜半過ぎてホテルの塔にわが立てば鬼怒川見ゆれ薄月のもと

「ホテル」や「塔」といった、斬新な言葉を立て続けにつかう晶子の歌。当時の歌人にとって、鬼怒川温泉郷がいかにモダンに映ったかがつたわります。さらには、

初冬の有明の月ほのじろし鬼怒の流れの水閣のうへ

鬼怒川の崖岸ぎりぎりまで迫り建つ、ホテルや旅館。与謝野晶子は、この鬼怒川温泉郷独特の景観を、新時代の興趣としておもしろく感じ、歌にしたのでしょう。

美肌と癒しの鬼怒川温泉

鬼怒川の清流を思わせる、無色透明でまろやかな清水の湯が、鬼怒川温泉の特長です。箱根温泉が山の湯なら、鬼怒川温泉はまさに川の湯。かつては、鬼怒川床からじかに湧きだす河原湯が名物でした。

鬼怒川温泉の泉質はアルカリ単純温泉。低刺激で、お肌をしっとりと美しくたもつ美肌の湯として有名です。マイナスイオン含有量の高い弱アルカリ性のお湯は、湯質がさらっとしており、入浴のたびにお肌がつるんと、ハリ、潤いをとりもどす、なんとも不思議な温泉なのです。

また鬼怒川の湯は、古来、「傷は川治、火傷は滝(現・鬼怒川温泉)ともいわれ、皮膚病のみならず、胃腸の病、神経痛、リウマチなどの症状を改善する医療用温泉としても評価されてきました。

与謝野晶子は美人の湯をもとめて、おなじく明治大正期の歌人、若山牧水は悩みの肩こりを、文豪夏目漱石は持病の胃痛を湯治しに、東京からわざわざ「川の温泉」、鬼怒川と川治に足をはこんだといいます。

現在、鬼怒川温泉郷には全国各地から年間200万人が訪れています。その鬼怒川には三十二の源泉があり、毎分3,573リットルもの天然温泉を湧出しています。関東の奥座敷、鬼怒川の絶えることのない豊富な湯量と、最高品質の温泉は、いまも人々を魅了してやみません。

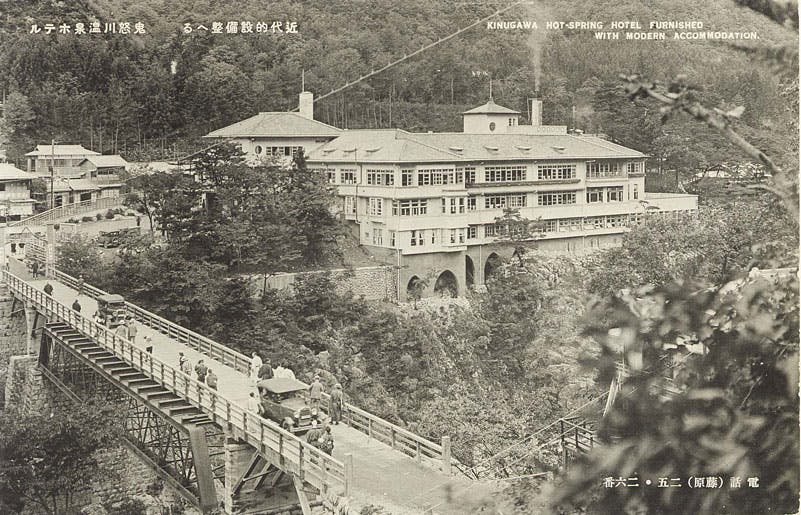

昭和6年(1931年)の鬼怒川温泉ホテル

昭和6年(1931年)の鬼怒川温泉ホテル

鬼怒川金谷ホテルの古代檜風呂

そんな鬼怒川温泉と合わせてご入浴いただきたいのが、鬼怒川金谷ホテルの誇る「古代檜風呂」です。古代檜の湯では、天然温泉を露天風呂で、全国名水百選にも撰ばれた鬼怒川の清水湯を古代檜風呂でお愉しみいただけます。

樹齢2千年の檜で造成された、大きな舟形の浴槽にお湯をはると、檜ならではの心と体がすっきりとする、清爽な香がふうわりたち昇ります。しかも、その湯の香は、歳月を経て成熟した古檜樹ならではの、絹のようにやわらかく気品ある爽快感。

檜は木風呂のなかでもとくに高いリラックス効果があるといわれます。それは檜が多量に含んでいるフィトンチッドという成分が発散されているからです。フィトンチッドは木を害虫や病菌から守る成分ですが、人体にたいしては血圧を下げ、脈拍の乱れを整えて自律神経を安定させるリラックス作用があります。

ところが、若い新木から湯に溶けだすフィトンチッドは殺菌力が強すぎて匂いもきつく、逆効果になることもあります。

鬼怒川金谷ホテルの古代檜風呂は、時を経てやわらかく成熟した檜成分と心地好い香で、疲れで免疫力が低下したお体や、お歳を召したお体も無理なく至高のリラックス感へといざなうのです。

露天風呂の天然温泉で体を芯から癒し、古代檜風呂で心を深くリラックスさせる。鬼怒川のお風呂の相乗効果をお愉しみください。

鬼怒川金谷ホテルでは、そのため、古代檜風呂のお手入れに日々注力しております。専門の熟練職員が入念なクリーニングを施し、古代檜の木肌がきちんと呼吸できるよう、2時間以上の乾燥作業をおこないます。それにより、古代檜の湯船はいつも透明感ある飴色に光り輝き、清潔に乾いているのです。

お湯の温度はつねに厳密に、最新設備により管理されていますが、それ以外のお手入れはすべて職員が手作業でおこないます。

すべては、湯上りのお客様のぴかぴかの笑顔のために。

2020年11月掲載

SERIAL STORY

issue 29

たいせつなお客様に贈る、

ホテルクオリティの眠り。

issue 28

西形彩が彩る

金谷菓子本舗のビスケ

issue 27

清水の里が育む美食の魚

プレミアムヤシオマス

issue 26

日光田母沢御用邸

記念公園

-天皇家ゆかりの

美邸に遊ぶ

issue 25

酒蔵とホテルがつむぐ

新たなストーリー

issue 24

最上階の眺めのいい部屋

スイートルームの

優雅な魅惑

issue 23

シガーの薫香ただよう

旅の物語を紡ぐサロンへ

issue 22

奥日光の文化と

歴史を味わう

「煌めきのクラフトビール」

issue 21

心を揺さぶる

鬼怒川金谷の美食

感動を紡ぐ総料理長

issue 20

日光の昔ながらの酒造り

秘蔵の酒を探訪する

issue 19

大地と清流が育てる、

日光の奇跡の米。

issue 18

絶景を見晴らす、

新客室に癒されて。

issue 17

足をのばして霧降高原へ

issue 16

鬼怒川金谷ホテルの朝食

issue 15

スイーツワゴンで

甘美な夜を

issue 14

栃木が世界に誇る

「日光杉並木街道」へ

issue 13

ジョン・カナヤの愛した

ジョニーウォーカー

issue 12

伝統とモダンの美をつなぐ大谷石

issue 11

関東の名湯鬼怒川温泉の魅惑を紐解く。

issue 9

下野国の歴史ある名食、

「日光湯波」を味わう。

issue 8

伝統と未来を宿す、

美食の卵「金谷玉子」

issue 7

「光の巨匠」、

ガブリエル・ロワールの

芸術

issue 6

お客様の笑顔が

いちばんの幸せ

issue 5

シャンパーニュの皇帝

Champagne NAPOLEON

issue 4

金谷伝統の味わい

和風ビーフシチューの秘密

issue 3

鬼怒川渓谷の美と安らぎ

issue 2

ショコラティエ 野口和男氏

issue 1